白サビと赤サビの違いとは?

今回は、少し前にチラッとお話しした「赤サビ、白サビ」と「トタン」についてお伝えしたいと思います。

長野県長野市、上田市、佐久市のみなさん、こんにちは!

“赤サビ”と”白サビ”の違い

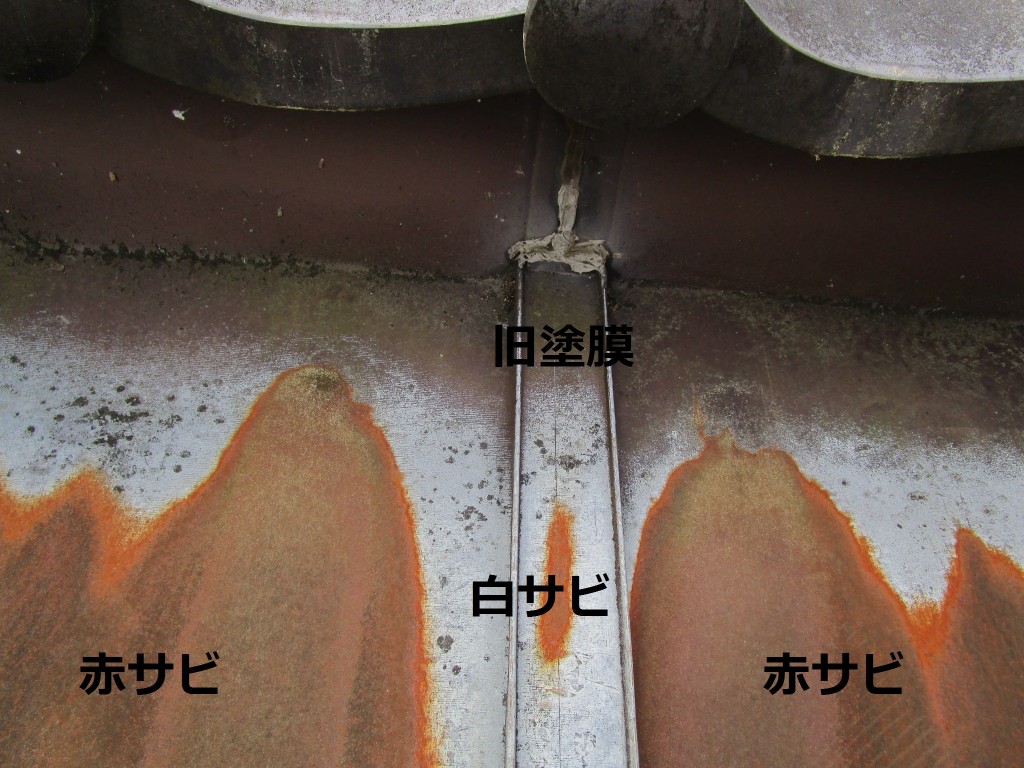

大雑把に説明しますと、赤茶色い部分が赤サビ、白い部分が白サビです。

更に拡大した写真です。

「錆(サビ)」と言われて多くの方がイメージするものが、鉄のサビ=「赤サビ」です。 それに対し、亜鉛が錆びている=「白サビ」です。

サビ=酸化ですので、

- 酸化した鉄=赤サビ

- 酸化した亜鉛=白サビ ということです。

学校で習ったような気がしますね。

と、ここまではよろしいかと思いますが、そもそも何で赤サビと白サビが混在するのでしょうか?

ここからは少しカラートタン(orガルバリウム鋼板)のお話しもしたいと思います。

トタン屋根とは?

カラートタンの構造というのは、すごく簡単に言いますと下から順に 「鉄板+亜鉛メッキ+塗装」 という三層構造です。

トタンは「亜鉛メッキ」でしたが、ガルバリウム鋼板は「亜鉛+アルミの合金のメッキ」に変更され耐候性が上がったものです。

なぜこのような構造なのでしょう?

ご存知のように鉄は錆びると腐食し、ボロボロになります。

屋根であれば0.35㎜程度の厚さが主流ですので、サビの進行により穴が開きます。

そうならないために、まず塗装が表面でトタンを守っています。もちろんきちんと塗装で保護するのが原則です。

しかし、経年劣化などで塗装が薄くなったり、塗膜が剥がれたりしてきます。

そこで塗装の下の亜鉛(亜鉛+アルミ)のメッキが2番目に守ってます。

メッキが錆びている間=白サビがある間は犠牲防食と言い、その下の鉄が錆びずに済んでいるのです。

亜鉛やアルミは「鉄よりも酸化しやすい」という点もメッキに使われる理由です。 (難しい言葉では「イオン化傾向が大きい」なんて言います。)

赤サビが発生するまでの過程

先ほどの屋根の端部を見てみましょう。

↑ 写真上部の茶色部分は日が当たりにくいため新設時の塗膜(焼付塗装)が残っている状態です。

つまり、元々は全体が茶色の焼付塗装がしてあるトタンだったものが

経年劣化で塗膜が薄くなり亜鉛メッキが露出

↓

亜鉛が錆びて白サビになって犠牲防食

↓

白サビが取れて鉄が錆びる=赤サビ

ということが起こったと言えます。

この屋根は北側で日当たりや雨水の流れ方もあり、このような珍しい3つの状態が確認できたと言えます。

ちなみに…

こんなのも白サビです。

雨樋や金属サイディングなどのメッキ製品は写真のようにプツプツと白サビが出ることが多いです。

ちなみにこのメッキの厚さどのくらいだと思います? なんと0.02mm程度(片面)です。

これだけ薄くてもしっかり役割を果たしてくれる、メッキってすごいですよね。

でもメッキが出てきたら…塗装は無くなってますので、専用の塗料で塗ってしっかりと保護してあげて下さいね。

さいごに

いかがだったでしょうか。サビと聞いて大体想像されるのが赤サビですが、白サビというのもありましたね。

サビの発生を長期間放置すると、塗装での改修が困難になる場合もあります。

定期的な点検を行い、しっかりとメンテナンスを行いましょう。

トラストは点検・ご相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

トラストは外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。

長野県北信・東信地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。

地域密着だからこそ実現できる適正価格で高品質な塗装をご提供いたします。

これまで積み重ねてきた信頼と実績に恥じぬよう、誠心誠意対応させていただきます。

★トラストは長野市、上田市、佐久市で気軽に相談ができる《外壁・屋根塗装ショールーム》を展開しております★

外壁塗装・屋根塗装・雨樋・雨漏り・サイディングなどでお困りの方はお気軽にどうぞ!

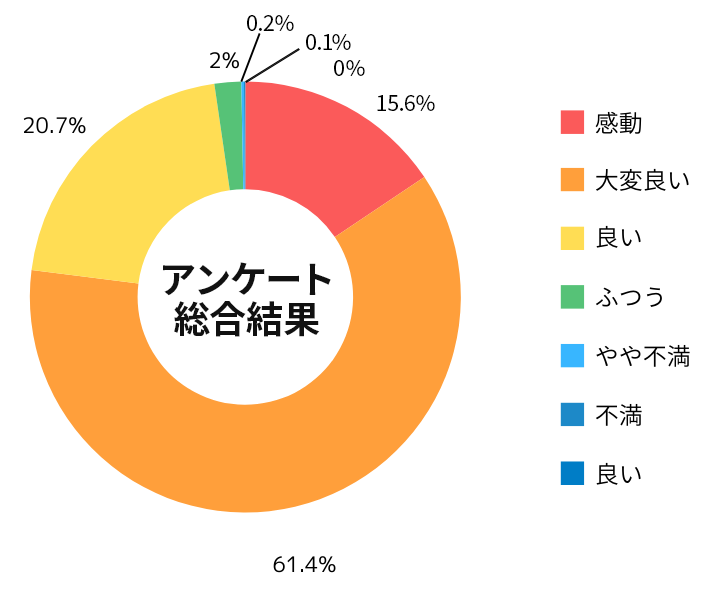

優良店・口コミ評判店目指して頑張ります(^^)

ブログ執筆者

株式会社トラスト 代表取締役社長

濱口 祐樹

所有資格:

- 外壁診断士

- 2級ファイナンシャルプランナー